本日の宇宙天気は静穏な太陽活動が予想されるでしょう。

地球天気予報が晴れマークだとうれしい反面、宇宙天気予報は太陽の悪影響を受けることがあります。

太陽フレアが磁気嵐を巻き起こしたせいで通信障害や停電に至ったことが過去にありましたし、人工衛星の劣化につながったり、最悪宇宙飛行士が放射線被ばくしたりと、太陽が人間に及ぼす害は結構あります。

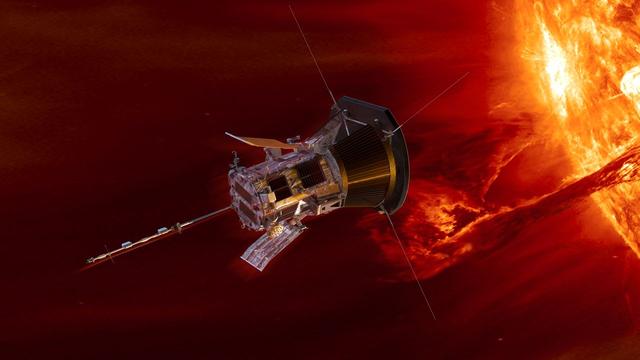

地球ほど離れた場所にいても「直接見てはいけない」と言われるほどに強大なエネルギーを放射している太陽。その燃えさかる表面に近づいて、至近距離から観測を続けているアメリカの探査機、パーカー・ソーラー・プローブから、太陽活動の謎を解き明かす最新データが届きました。

太陽に最接近

2018年8月12日に地球を旅立ったパーカー・ソーラー・プローブは、今までのどの探査機よりも太陽に接近することで太陽の表層構造を解き明かそうとしています。

NASAによれば、激烈に熱された環境に突っ込んでいくパーカー・ソーラー・プローブには、厚さ11.43cmのカーボン製の耐熱シールドが装備されており、摂氏1,337度まで耐えられるそう。

今後、楕円形の周回軌道をたどりながら金星スイングバイを複数回行なって太陽に近づいていき、最終的には太陽の表面から約590万kmにまで迫る予定だそうです。もうすでに3回も太陽に接近しており、そのうち2018年11月の1回目、そして2019年4月の2回目に集められたデータの分析結果が、今月の『Nature』誌に掲載されました。

太陽の謎

身近な星ながら、太陽にはいまだ多くの謎が残されています。

そのひとつが「温度」。太陽は核融合反応が起きている中心核が一番熱く、放射層・対流層・光球・彩層・コロナの順に外側へ向かっていくほど温度が低くなっていくはず…なのに、なぜか最後の三つの層で逆転します。光球よりも彩層、そして彩層よりもコロナのほうが温度が高いと考えられています。

また、コロナから超音速で放出されている電子や陽イオンのことを「太陽風」と呼びますが、これが発生するメカニズムも解明されていません。

パーカー・ソーラー・プローブには、画像装置のほかに粒子・電磁場・プラズマ観測装置が積まれており、太陽のコロナに入って至近距離から観測することで、今まで地球からは見えなかった太陽の姿を浮き彫りにできると期待されています。

太陽風の複雑なゆらぎ

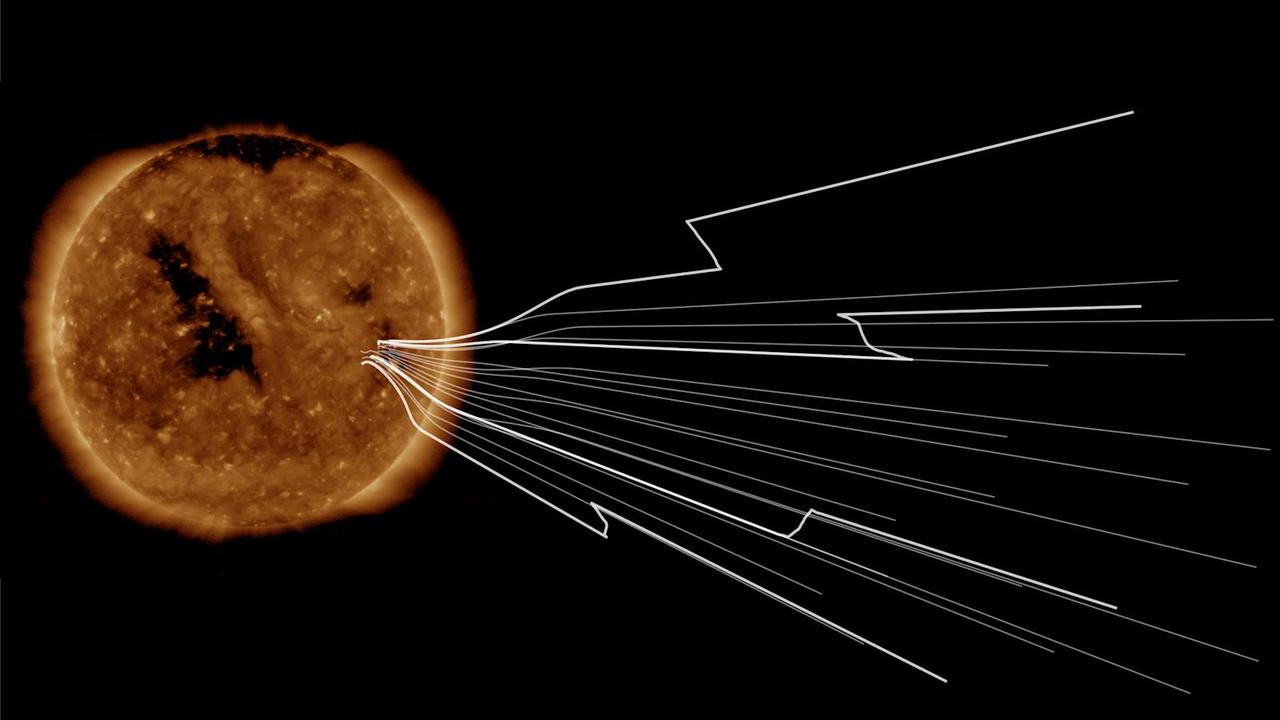

これまでの観測結果でもっとも意表を突いたのは、太陽風の複雑な動きでした。

太陽風がコロナに空いた穴(コロナホール)から飛び出して地球に到達するころには、きれいな直線を描いています。ところが、コロナを飛び出したばかりの太陽風の動きは直線ではなく、複雑なジグザグ模様を描いていることがわかりました。

これは磁場の逆転によるものだそうで、ある11日間の観測期間中には1,000回以上も観測されたそうです。太陽周辺では頻繁に起こっている現象のようで、新たに「スイッチバック」と名づけられました。

さらに、太陽風の粒子の動きを観測したところ、スイッチバックが起きている際は粒子が加速していることも判明。太陽風は、太陽からきれいな放射線を描いているというよりは、スイッチバックにより高速にゆらぎながら複雑な模様を描き出しているのです。

なぜスイッチバックが起こるのかは、まだ解明されていません。

メリーゴーラウンドの謎

太陽風についてもうひとつ明らかになったことがありました。

太陽は27日の周期で自転しています。なので、太陽風が太陽を飛び出す前は、太陽の自転と同じ速度で動いていると考えられていました。

これをメリーゴーラウンドにたとえるならば、太陽の中心を軸として、太陽の大気もその大気から生まれる太陽風も、すべて一緒に回転しているということ。そして、中心から離れたところにいればいるほど速く回転している、とNASAは解説しています。

この場合、太陽風は一番外側で高速回転しているのですが、どこかのタイミングで「えいっ!」とメリーゴーラウンドから飛び降りて回転運動を止めるはず。そして、そこから放射線状に太陽から遠ざかっていくはずですね。

今まで観測されていたのは、この「メリーゴーラウンドから飛び降りたあとの太陽風」のみだったのですが、今回パーカー・ソーラー・プローブが初めてメリーゴーラウンドに乗っかっている状態の太陽風を観測しました。

そして粒子測定器のデータからは、今まで予測されていたより10倍も速い秒速35~50kmで動いていることがわかったそうです。これは太陽の自転よりもずっと速いスピードだそうで、なぜなのかは謎。

まだ決定的な「えいっ!」の瞬間はとらえられておらず、今後は太陽風が回転運動から解き放たれるメカニズムの解明に期待がかかります。

ダストフリーゾーンは本当にあった

地球と太陽の間に広がる宇宙空間には99%のガス、そして1%の「ダスト」と呼ばれる大きさ1μm(マイクロメーター)ほどの小さな固体微粒子が散りばめられています。

パーカー・ソーラー・プローブに搭載されている画像装置は、太陽光がこのガスとダストによって散乱される様子をとらえており、いままで地球から観測されてきたデータとも一致していました。

ところが、太陽に近づくにつれてダストによる散乱が減少していくこともわかりました。これは太陽のまわりに「ダストフリーゾーン」があることを示唆している新しい情報。

「ダストフリーゾーン」は、ダストが太陽に近づくとその熱で溶かされてしまうことから理論的に予想されてはいたのですが、今までダイレクトに観測されたことはありませんでした。

地球からは見えない嵐

また太陽を間近に捉えた画像からは、太陽コロナの複雑な活動も観測されました。コロナから粒子のかたまりが放出されていることや、「flux rope」と呼ばれるチューブ状の磁気、そして「磁気島」と呼ばれる特異な磁場の存在…などなど、地球からは見えなかった太陽の姿が次々と明かされています。

さらに粒子測定器のデータからは、太陽コロナから今まで確認されていなかった微細な粒子の放出が見えてきたそう。粒子の加速パターンもいくつか検出され、こうした比較的スケールの小さい放出がトリガーとなって、太陽フレアのような大放出につながっていくとも考えられるそうです。

ということは、今後研究を続けていけばより早い段階で太陽フレアを予測できるようになり、宇宙天気予報の精密度がはるかに向上するかもしれないわけですね

今後の6年間にも期待しかない

たった2回の接近観測から、新たな発見が続々と。

これからの6年間にパーカー・ソーラー・プローブが太陽に接近するチャンスはぜんぶで24回あり、しかも毎回太陽との距離を縮めていく予定です。

「今後はさらにクオリティーの高い観測データを入手できる」と期待しているのは、ニューハンプシャー大学のReka Winslow助教。太陽に関するデータが乏しいために今まで解明されてこなかった太陽系物理学の疑問の数々も、パーカー・ソーラー・プローブが解き明かしてくれるのでしょうか。

近いうちESA(欧州宇宙機関)からも独自の探査機「ソーラー・オービター」がローンチされる予定だとユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの研究者・Daniel Verscharen氏がNature誌上で言及しており、パーカー・ソーラー・プローブとの共同研究にも期待がかかります。

太陽は11年周期で太陽表層の活動の増減を繰り返しており、現在は活動極小期を終えて活動極大期に向かっているところ。今後パーカー・ソーラー・プローブが太陽に接近していくにつれて太陽表層の活動も高まっていくので、さらにすさまじい光景を目の当たりにできるのでしょうか。

太陽から地球までの平均距離はおよそ1億5000万キロメートル。太陽光がその距離を移動する8分19秒の間に、多くの情報が失われています。だからこそ、より太陽に近い観点から観測を続けていけば、今まで見えなかった太陽の姿が見えてくるはず。

次回燃えさかる太陽のコロナへ再突入するのは2020年1月29日です。がんばれ、パーカー・ソーラー・プローブ!

Reference: 宇宙天気予報センター, NASA, NASA/The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory